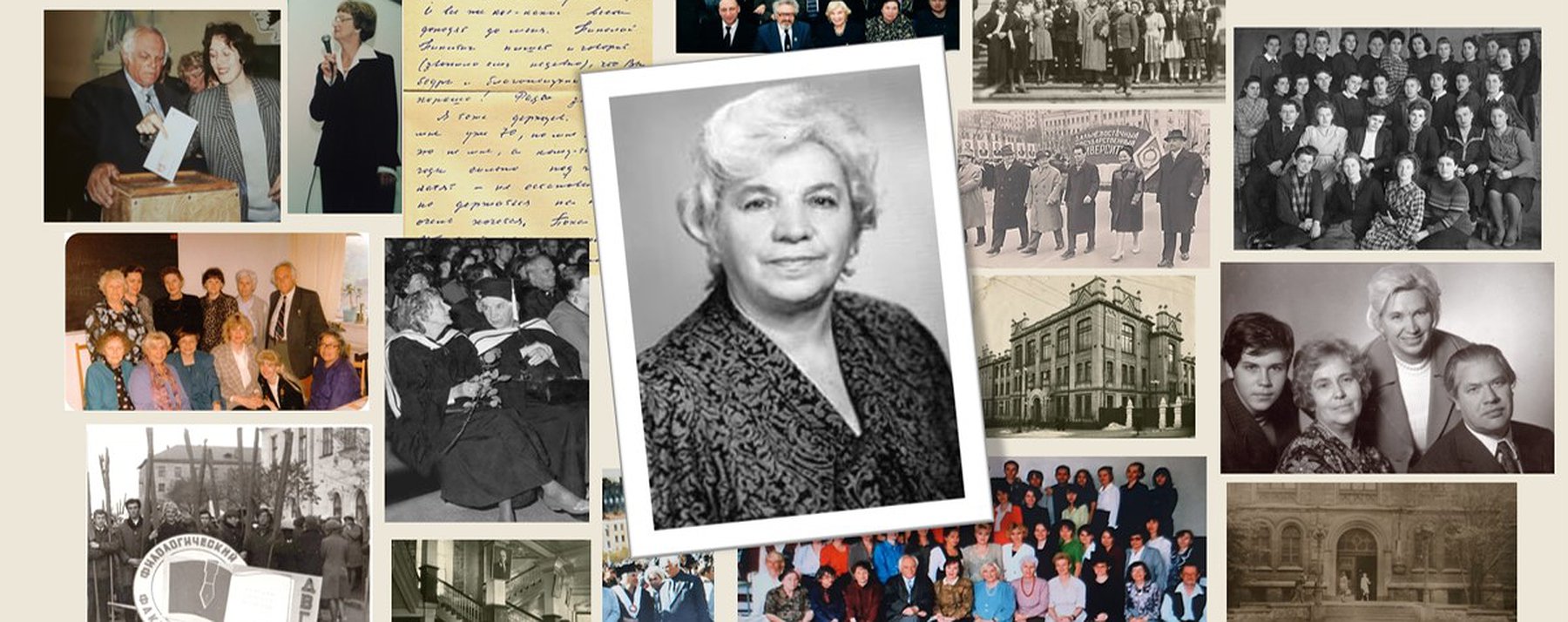

11 октября исполняется 100 лет со дня рождения Нины Ивановны Великой, доктора филологических наук, исследователя отечественной литературы и ее зарубежья двадцатых – тридцатых годов ХХ века, профессора кафедры истории русской литературы XX века и теории литературы ДВГУ, заслуженного работника высшей школы РФ, почётного профессора ДВГУ.

С Владивостоком и Дальневосточным университетом Нина Ивановна Великая была связана всю жизнь. Родилась во Владивостоке в 1925 году в семье переселенцев с Украины. Папа – технолог рыболовства, мама – организатор дошкольного воспитания. В 1931 г. папа, как член партии, был мобилизован на Камчатку для работы на рыболовецкой базе. С 1931 по 1938 гг. семья жила на Камчатке, потом вернулась во Владивосток, и Нина поступила в среднюю школу № 1 (ныне гимназия № 1). Девочка очень любила литературу, много читала, писала хорошие сочинения. Вместе с тем ей нравились математика, геометрия, тригонометрия. В эту пору она увлекалась геологией, медициной.

Увлечение медициной привело Нину Ивановну в Хабаровский медицинский институт. Но летом после поступления поняла, что ошиблась с выбором профессии, забрала документы и поступила в Хабаровский педагогический институт. После открытия Владивостокского государственного педагогического института перевелась на факультет русского языка и литературы ВГПИ, который с отличием окончила в 1947 г. по специальности преподаватель русского языка и литературы, а затем, как одна из лучших выпускниц, была оставлена в институте. Преподавала введение в литературоведение, историю русской литературы советского периода и теорию литературы.

1947 год, выпуск ВГПИ, третья справа во втором ряду Великая Нина Ивановна.

Во время работы в институте Нина Ивановна увлеклась советской литературой 20-х годов, тем, как она начиналась после революции. С 1951 г. она совмещала работу в институте с заочной учебой в аспирантуре Томского государственного университета. В 1953 г. началась работа над кандидатской диссертацией. Тема для кандидатской была выбрана довольно острая по тем временам – проза 20-х годов. Предстояло поспорить с господствующим тогда утверждением, что главными писателями того времени были лишь трое – Фадеев, Фурманов, Серафимович, четко проводившие в своем творчестве линию партии. Фактически предстояло реабилитировать прозу 20-х годов и одного из лучших отечественных писателей того времени – Всеволода Иванова. В 1955 г. в г. Томске кандидатская диссертация была успешно защищена. Диссертацию высоко оценил А. Дементьев, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» А. Твардовского. В одной из своих статей о прозе 20-х годов маститый критик опирался на положения диссертации молодого, никому не известного литературоведа.

Во время работы над диссертацией Нина Ивановна приехала в Москву, и познакомилась с Всеволодом Вячеславовичем Ивановым, неоднократно бывала у него дома в Лаврушинском переулке. Писатель очень обрадовался визиту молодого ученого, обратившегося к его творчеству. Ведь про него тогда если и вспоминали, то в связи с мхатовским спектаклем «Бронепоезд 14-69», а другие его произведения не печатались десятилетиями. Получив автореферат диссертации, написал в ответ: «…желаю Вам, чтобы вышло, как у моего сына Вячи: защищал кандидатскую, получил докторскую»

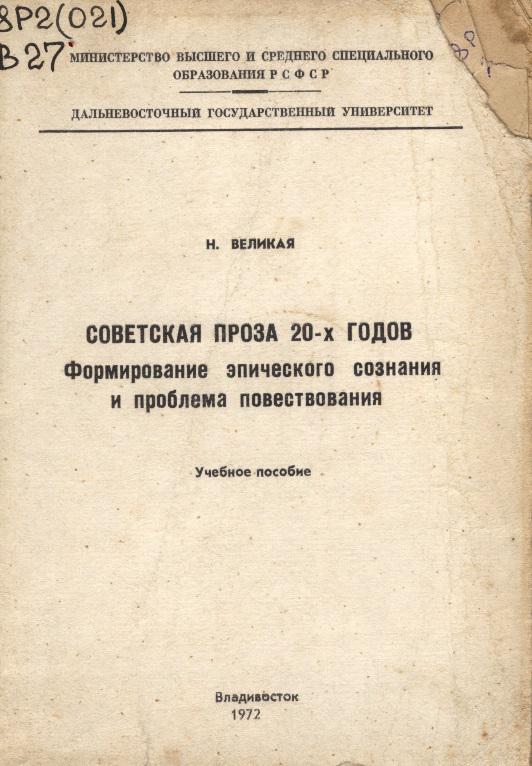

В 1956 году на базе Владивостокского государственного педагогического института был восстановлен Дальневосточный государственный университет, и Нина Ивановна стала деканом историко-филологического факультета, в 1957 г. – заведующей кафедрой истории литературы. Читала курсы «Типология жанра романа-эпопеи», «Стилевые и жанровые проблемы развития советской прозы 1920-х гг.» и др. В 1972 году в типографии ДВГУ вышло учебное пособие Н.И. Великой «Советская проза 20-х годов. Формирование эпического сознания и проблема повествования».

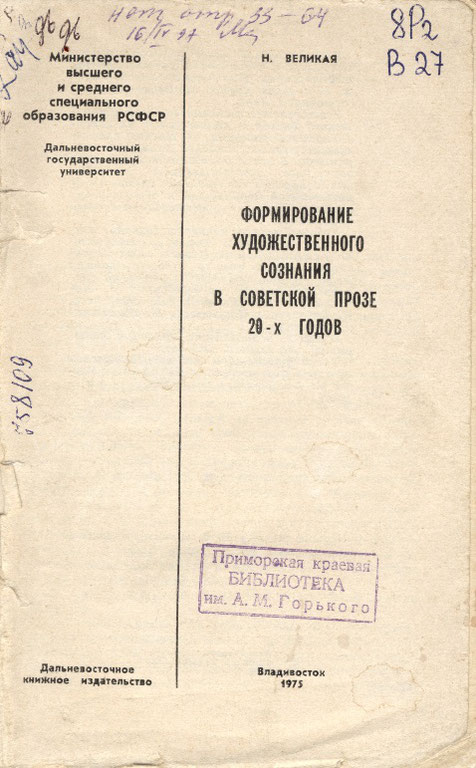

Монография Н.И. Великой «Формирование художественного сознания в советской прозе 20-х годов» вышла в 1975 г., посвящена творчеству И. Бабеля, А. Платонова, Вс. Иванова, Б. Лавренёва, М. Шолохова, А. Фадеева и находится в кругу исследований, которые заново создали историю отечественной прозы 1920-х гг., заполняя пустоты и пропуски, связанные с репрессиями 1930-х гг.

В период работы над монографией Нина Великая познакомилась с вдовой И. Бабеля Антониной Пирожковой – инженером, строителем московского метро. Она предоставила Нине Ивановне возможность пользоваться конармейским дневником писателя, единственным документом, уцелевшим после его ареста. Монография принесла Н.И. Великой признание – последовали приглашения на научные конференции и к сотрудничеству, в частности, из Института мировой литературы АН СССР, где в 1983 г. она защитила докторскую диссертацию.

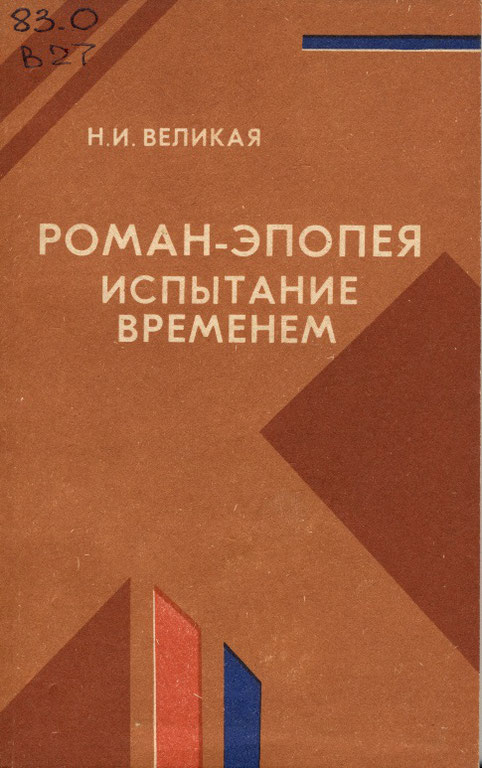

Нина Ивановна была среди тех учёных-филологов нашей страны, которые изучали художественную прозу 1920-х годов без оглядки на сложившиеся идеологические схемы и официальные предпочтения. Особенностью историко-литературного анализа в работах Великой была склонность к продуманным, доказанным теоретическим обобщениям. Закономерным стал переход исследователя от повестей и рассказов 1920-х годов к крупным эпическим полотнам, написанным в 1920–1930-е годы: к романам «Последний из удэге» А. Фадеева, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова. Ни одно из этих произведений нельзя назвать обойдённым историками литературы. Однако статьи Н.И. Великой, докторская диссертация, её монографии «Тихий Дон» М. Шолохова как жанровый и стилевой синтез» (1983) и «Роман–эпопея. Испытание временем» (1992) представляют собой новое слово о феномене эпического сознания, о жанровых доминантах романа-эпопеи.

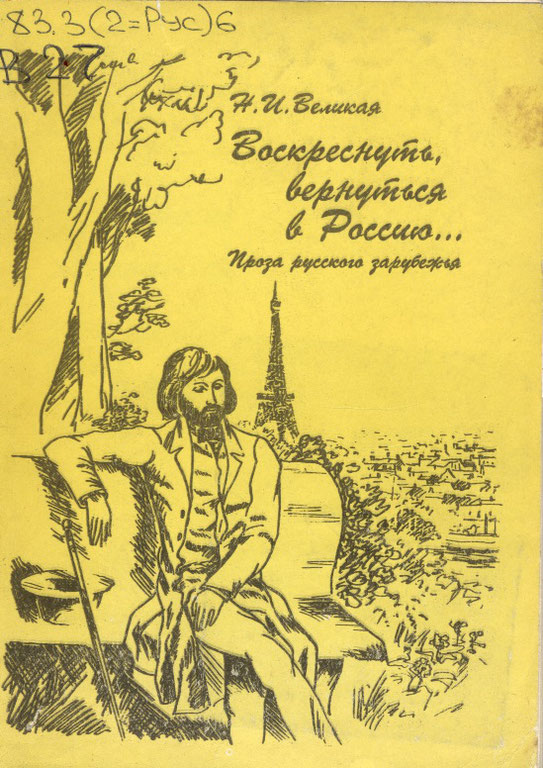

В 1970-1980-е гг. Нина Великая перешла к изучению современной прозы — повестей и романов В. Распутина, Д. Гранина, Ч. Айтматова, а затем прозы русского зарубежья — произведений И. Бунина, Д. Мережковского, И. Шмелёва, В. Аксёнова, А. Солженицына и др. Результаты исследования опубликованы в учебном пособии «Воскреснуть и вернуться в Россию: проза русского зарубежья» (1996).

В 1995 г. Н.И. Великая была приглашена с лекциями по литературе русского зарубежья в три университета США в городах Пулмане, Остине и Сиэтле. Она успешно справилась с нелегкой задачей, а однажды, по просьбе преподавателей, провела с американскими студентами семинар по прозе И. Бабеля. Семинар превратился в лекцию, с интересом воспринятую слушателями.

Нина Ивановна Великая была хорошо известна своими работами и выступлениями на научных конференциях. Но приоритетом для неё всегда было развитие филологической науки в родном вузе. Этому она отдавала много сил, работая деканом филологического факультета, заведуя кафедрой истории русской литературы ХХ века и теории литературы, возглавляя диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по русскому языку и русской литературе, обучая и воспитывая студентов, аспирантов, докторантов. В 1999 году Нина Ивановна Великая была удостоена звания «Почетного профессора Дальневосточного государственного университета». Её вклад в развитие вуза, который сегодня называется Дальневосточным федеральным университетом, огромен, неоспорим. Научная школа, созданная Ниной Ивановной Великой, стала центром подготовки научных и научно-педагогических кадров для многих вузов российского Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Библиография: Куликов, А. А шарик вернулся…: [о Н.И. Великой] // Утро России. – 2000. – 1 февр. – С. 1, 2: фот.; Григорай, И. Замечательный филолог нашего университета – Нина Ивановна Великая (1925–2005): к 90-летию со дня рождения // Известия Восточного института. – 2015. – N 4. – С. 119–120: фот.; Нина Ивановна Великая (1925–2005) // О себе, науке и времени. Воспоминания ученых Дальнего Востока: по материалам бесед / сост. Е.В. Васильева. – Владивосток, 2024. – С. 139–177: фот.