Уссурийский государственный природный заповедник им. В.Л. Комарова

(1932 г.)

Директор: Котляр Андрей Кириллович

Цель создания: сохранение девственных лесов южных отрогов хребта Сихотэ-Алинь

Площадь - 40432 га

История создания

Организационные документы:

Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН создан в 1934 г. (по Постановлению Президиума ДВ крайисполкома от 7.08.1934 г. № 933). 23 октября 1949 г. утвержден Распоряжением СМ СССР № 169Р8-р.

Уссурийский заповедник носит имя академика В.Л. Комарова – крупнейшего отечественного ботаника, исследователя флоры и растительности Восточной Азии. В 1913 г. он трудным экспедиционным маршрутом из города Никольска-Уссурийского (ныне Уссурийск) до села Шкотово прошел по лесной тропе вверх по течению реки Супутинки (Комаровки). Ученый был глубоко поражен девственностью и своеобразием не тронутых огнем и человеком лесных формаций, сложенных из широколиственных и хвойных древесных пород с богатейшим набором уникальной травянистой растительности. Это вызвало у Владимира Леонтьевича твердое убеждение в необходимости сохранить своеобразный лесной массив, и в 1932 г. по его инициативе здесь был организован заповедник, непосредственно подчинявшийся Горно-Таежной станции АН СССР, созданной тоже в 1932 г. Под его территорию было выделено более 17 тыс. га лесов в самых глухих участках верхнего течения реки Комаровки, состоящих из широколиственных, кедрово-грабовых и чернопихтовых насаждений. Надо отметить, что опытный участок здесь был заложен еще в 1928 г. уссурийским отделением Географического общества.

На территорию заповедника в те годы вела только тележная дорога от урочища Каменушка, пересекавшая не раз каменистое ложе реки Супутинка(Комаровка). В 1932 г. там стоял один бревенчатый дом, разделенный на две комнаты, маленький домик на пасеке, сараи и омшаник, куда зимой ставили пчелиные улья.

С тех пор была создана научная база, проложена пересекающая заповедную территорию дорога, ряд охраняемых кордонов, и заповедник многие годы проводил важную природоохранную и научно-исследовательскую работу.

Однако малая охраняемая площадь не обеспечивала возможности соблюдения достаточного режима заповедности. Фактически заповедник за несколько часов пересекали любые крупные звери, нуждающиеся в более обширном индивидуальном участке, кроме того, в заповедник не вошли некоторые формации, растения и объекты, требующие охраны. Поэтому в 1972 г. к старой его территории с восточной стороны была присоединена новая. Соответственно увеличилась общая заповедная площадь до 40432 га в интересах охраны крупных мигрирующих зверей.

Физико-географическая характеристика

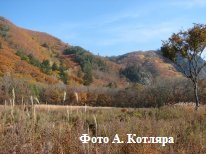

Рельеф заповедника среднегорный, наивысшие отметки в Комаровском лесничестве – до 600 м над уровнем моря – приурочены к его северной границе. В Суворовском лесничестве горный рельеф выражен резче. Наивысшая точка на восточной границе – 902 м над уровнем моря. Северные склоны гор относительно пологие, ступенчатые, с шлейфовидными подножьями, постепенно переходящими в речные долины. Южные склоны, наоборот, крутые, а в верховьях ключей часто обрываются в долину скалистыми уступами. Резкопересеченная местность, характерная для горной страны Сихотэ-Алинь, обусловливает густую сеть притоков рек Комаровки и Артемовки. Типичны узкие ущельеподобные долины-распадки, порой труднопроходимые из-за густого подлеска, часто перевитого лианами. В бассейне Комаровки довольно четко выделяются три уровня террас, а в бассейне Артемовки местами прослеживается и четвертый уровень.

Рельеф заповедника среднегорный, наивысшие отметки в Комаровском лесничестве – до 600 м над уровнем моря – приурочены к его северной границе. В Суворовском лесничестве горный рельеф выражен резче. Наивысшая точка на восточной границе – 902 м над уровнем моря. Северные склоны гор относительно пологие, ступенчатые, с шлейфовидными подножьями, постепенно переходящими в речные долины. Южные склоны, наоборот, крутые, а в верховьях ключей часто обрываются в долину скалистыми уступами. Резкопересеченная местность, характерная для горной страны Сихотэ-Алинь, обусловливает густую сеть притоков рек Комаровки и Артемовки. Типичны узкие ущельеподобные долины-распадки, порой труднопроходимые из-за густого подлеска, часто перевитого лианами. В бассейне Комаровки довольно четко выделяются три уровня террас, а в бассейне Артемовки местами прослеживается и четвертый уровень.

Реки заповедника по типу питания относятся к рекам дальневосточного типа, режим которых обусловливается муссонным характером климата. От непосредственного воздействия морских ветров и туманов территория Уссурийского заповедника защищена горными цепями. В целом климат района заповедника можно характеризовать как летне-теплый и влажный с умеренно малоснежной зимой.

Под хвойно-широколиственными и широколиственными лесами на горных склонах развиты горно-лесные бурые почвы, мощность которых варьируется в зависимости от крутизны и экспозиции склона. Пологим склонам, особенно северных экспозиций, свойственны почвы с хорошо развитым гумусовым горизонтом. По механическому составу они относятся к пылевато-суглинистым с большим содержанием обломков горных пород. На крутых каменистых южных склонах под кедрово-дубовыми и дубовыми лесами формируются маломощные, слабогумусированные почвы.

Растительный мир

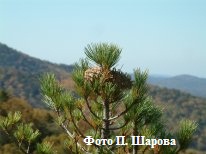

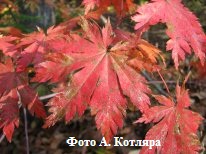

Уссурийский заповедник расположен в южной подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Безраздельное господство принадлежит здесь маньчжурскому флористическому комплексу. Флора Уссурийского заповедника сложена лесными видами. Леса образованы кедром в сочетании с пихтой цельнолистной, теплолюбивыми лианами и представителями семейства аралиевых, они отличаются высоким видовым разнообразием, не имеющим аналогов в России. Основной фон лесной растительности образуют кедрово-занимают нижний высотный пояс, в основном до 500 м. над у.м.

В этом поясе произрастают и другие леса: чернопихтово-широколиственные, кедрово-елово-широколиственные, долинные широколиственные леса и, фрагментарно, на окраинных участках заповедника - дубовые, сложенные дубом монгольским. В поясе, расположенным выше 500 м над у. м., характерны пихтово-еловые леса. В водоёмах бассейнов рек Комаровки и Артемовки выявлено 210 видов и 50 разновидностей и форм пресноводных водорослей. В заповеднике отмечено 1364 вида грибов, 118 видов лишайников, 252 вида мохообразных. Флора сосудистых растений Уссурийского заповедника представлена 825 видами; из них деревьев - 54, кустарников-61, древесных лиан 12 видов. Из 119 видов сосудистых растений российского Дальнего Востока, внесенных в Красную книгу РСФСР, в заповеднике произрастают 20. Заповедник обеспечивает сохранность более 60 % флоры Приморского края.

Основными объектами охраны являются: тис остроконечный, женьшень настоящий, венерины башмачки и крупноцветковый калопанакс семилопастной.

Животный мир

Территория Уссурийского заповедника находится в зауссурском зоогеографическом округе приморско-манчьжурской провинции зоны приамурской фауны. Из шести экологических подзон приамурской фауны в заповеднике прослеживается три:

Фауна этих подзон отличается большим разнообразием и присутствием в них целого ряда южных видов. Здесь много восточноазиатских эндемиков и реликтов. Так, здесь ещё обычен гигантский дровосек самый крупный жук фауны России, третичный реликт, встречается также другой реликт – небесный усач. Особенно многочисленны в Уссурийском заповеднике беспозвоночные. Они остаются в большинстве своём незаметными для глаза человека. Список насекомых заповедника включает более 3000 видов, из которых 12 занесены в Красную книгу России и Приморского края. В реках и ручьях обитает 24 вида рыб, 6 видов земноводных (из них уссурийский безлёгочный когтистый тритон занесен в Красные книги: Международную, России, Приморского края). В заповеднике отмечено 6 видов змей и 1 вид ящериц. Фауна птиц представлена 190 видами; из них 9 видов занесено в Международную Красную книгу, 14 в Красную книгу России, 24 вида в Красную книгу Приморского края. Список млекопитающих включает 56 видов, при уровне репрезентативности к видовому составу Приморья около 70 %. Из них в Международную Красную книгу включено 4 вида, в Красную книгу России 4 вида, в Красную книгу Приморского края 10 видов.

Фауна этих подзон отличается большим разнообразием и присутствием в них целого ряда южных видов. Здесь много восточноазиатских эндемиков и реликтов. Так, здесь ещё обычен гигантский дровосек самый крупный жук фауны России, третичный реликт, встречается также другой реликт – небесный усач. Особенно многочисленны в Уссурийском заповеднике беспозвоночные. Они остаются в большинстве своём незаметными для глаза человека. Список насекомых заповедника включает более 3000 видов, из которых 12 занесены в Красную книгу России и Приморского края. В реках и ручьях обитает 24 вида рыб, 6 видов земноводных (из них уссурийский безлёгочный когтистый тритон занесен в Красные книги: Международную, России, Приморского края). В заповеднике отмечено 6 видов змей и 1 вид ящериц. Фауна птиц представлена 190 видами; из них 9 видов занесено в Международную Красную книгу, 14 в Красную книгу России, 24 вида в Красную книгу Приморского края. Список млекопитающих включает 56 видов, при уровне репрезентативности к видовому составу Приморья около 70 %. Из них в Международную Красную книгу включено 4 вида, в Красную книгу России 4 вида, в Красную книгу Приморского края 10 видов.

Основными объектами охраны являются:

Млекопитающие: амурский тигр, гималайский медведь, изюбрь, кабарга, пятнистый олень, кабан, соболь, выдра, харза и др.

Птицы: утка-мандаринка, черный аист, хохлатый орел, беркут, горный дупель.

Земноводные: уссурийский когтистый безлёгочный тритон.

Рыбы: приморская сима, мальма.

Научная деятельность

Первые научные исследования на территории заповедника начались задолго до его организации. Краткое описание растительности по результатам экспедиции 1913 г. опубликовано В.Л. Комаровым в Трудах Главного ботанического сада. Значительным событием для ботанической науки стало также издание «Определителя растений Дальневосточного края» В.Л. Комарова и Е.Н. Клобуковой-Алисовой.

С 1932 г. природу заповедника изучали сотрудники научно-исследовательской станции. В 1932-1938 гг. выполнены большие работы по фенологии; исследованию флоры и растительности; энтомофауны*; растительных кормов птиц и млекопитающих.

В 1936 г. составлен первый список млекопитающих заповедника (А.А. Емельянов), а в конце 30-х проведен их первый учет (А.И. Куренцов). Большой вклад в изучение животного мира заповедника внесли академик Е.И. Павловский и сотрудники его экспедиционного отряда: А.П. Кузякин, А.В. Козлова и П.С. Гравве, занимавшиеся изучением хозяев энцефалитных клещей (грызуны, птицы и пр.).

Медоносные растения заповедника, а также экологию и биологию женьшеня на плантациях изучала З.И. Гутникова. Результаты этих исследований послужили методической основой для организации в конце 50-х годов специализированного совхоза «Женьшень» в Анучинском районе Приморского края.

Результаты проведенного в 30-х годах изучения флоры, растительности и фауны заповедника изложены в трех первых томах «Трудов Горнотаежной станции ДВФ АН СССР» (1936, 1938, 1939 гг.). Часть материалов публиковалась в «Вестнике ДВФ АН СССР» и др. изданиях.

В 40-е и начале 50-х годов наблюдался спад научных исследований чисто заповедной направленности, хотя изучение растительности и животного мира продолжалось.

В 1953–1955 гг. здесь работал виднейший дальневосточный териолог Г.Ф. Бромлей, собранные им материалы вошли в монографии об уссурийском кабане и медведях Дальнего Востока. В 1955 г. впервые Г.Ф. Бромлеем и З.И. Гутниковой был опубликован общий очерк природы заповедника.

С конца 50-х г. и особенно после создания в 1962 г. Биолого-почвенного института в заповеднике были развернуты биогеоценологические исследования. Особое внимание уделялось водоохраной роли лесной растительности, сравнительному анализу микроклимата в лесу и на открытых участках (работы под рук. В.И. Таранкова). Интересные результаты получены по физиологии и экологии лесных растений (Е.П. Калиниченко, В.Д. Чернышев).

Итоги инвентаризации флоры и описания растительности на охраняемой территории подведены в монографии, созданной коллективом ботаников под руководством С.С. Харкевича в 1978 г. Комплексная характеристика растительного и животного мира Уссурийского заповедника дана в монографии Г.Ф. Бромлея, Н.Г. Васильева, С.С. Харкевича, В.А. Нечаева в 1977.

С 1974 г. ежегодно проводятся наблюдения в рамках «Летописи природы». В 80-е г. большое внимание уделялось изучению возрастной динамики кедрово-широколиственных лесов, результаты обобщены в монографии «Широколиственно-кедровые леса Уссурийского заповедника и их динамика».

В последние годы проводятся исследования по картированию почвенного покрова и крупномасштабному геоботаническому картированию растительности; изучению влияния акклиматизанта (пятнистого оленя) на растительность заповедника; инвентаризация и биотопическое размещение птиц в заповеднике; составлен кадастр позвоночных животных заповедника. Ведутся широкомасштабные работы по изучению экологии амурского тигра на российском Дальнем Востоке по договору с институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Уссурийский заповедник играет важную роль в охране редких видов растений и животных. Здесь проводится большой объем научных исследований, в том числе имеющих непосредственное хозяйственное значение (в частности, по изучению медоносных, лекарственных, и плодовых растений).

В заповеднике регулярно действуют программы по сохранению дикой природы. Одна из них - адаптация гималайских медведей-сирот к диким условиям. Особая гордость заповедника - разработанная программа по изучению амурского тигра. На небольшой заповедной территории постоянно обитают от 5 до 10 особей. Наблюдать за ними приезжают ученые со всех стран мира.

Эколого-просветительская деятельность

Уссурийский заповедник имеет много благоприятных факторов для развития эколого-просветительской деятельности. Заповедник имеет выгодное географическое положение, так как расположен недалеко от краевого центра г. Владивостока (125 км), в наиболее урбанизированной части Южного Приморья. На фоне отрицательной экологической ситуации в регионе заповедник является оазисом дикой девственной природы с богатым и уникальным биоразнообразием.

Уссурийский заповедник имеет много благоприятных факторов для развития эколого-просветительской деятельности. Заповедник имеет выгодное географическое положение, так как расположен недалеко от краевого центра г. Владивостока (125 км), в наиболее урбанизированной части Южного Приморья. На фоне отрицательной экологической ситуации в регионе заповедник является оазисом дикой девственной природы с богатым и уникальным биоразнообразием.

На базе Уссурийского заповедника с 1996 г. работает эколого-информационный центр «Уссурийский эндемик». Его деятельность нацелена на формирование экологического мировоззрения и воспитание правильного отношения людей, в первую очередь детей, к природе. Основные направления работы экоцентра: работа со школьниками; проведение экологических праздников и акций; взаимодействие с учительским корпусом; экскурсионно-туристическая деятельность; работа со СМИ.

Экоцентр располагает музеем природы, экологическими тропами, видеозалом и творческой мастерской. Традиционно «Уссурийский эндемик» организует экологические лагеря, праздники, акции, для туристов разработана программа выходного дня.

Музей природы Уссурийского заповедника функционирует с 1997 года. Он расположен в здании центральной усадьбы заповедника и занимает площадь 60 кв. м. В музее размещены информационные стенды, зоологические экспонаты, диорамы. Посетители, знакомясь с экспозициями, получают информацию об истории, разнообразии растительного и животного мира Уссурийского заповедника и их сохранении. Продолжительность экскурсии по музею природы составляет 1 час.

На границе заповедника и в центральной его части расположены экологические тропы . Экотропа на границе заповедника – полукольцевая. Она предназначена для проведения экскурсий с различными возрастными группами, ее протяженность 900 метров, она охватывает комплекс долинных лесов и заканчивается двумя смотровыми площадками, с которых открывается красивая панорама. Экотропа в центральной части – кольцевая, длиной 2 км, используется для научного туризма, охватывает девственные, кедрово-широколиственные леса. Вблизи ее можно проводить исследования различной специализации. Тропы функционируют в течение всего года.

На границе заповедника и в центральной его части расположены экологические тропы . Экотропа на границе заповедника – полукольцевая. Она предназначена для проведения экскурсий с различными возрастными группами, ее протяженность 900 метров, она охватывает комплекс долинных лесов и заканчивается двумя смотровыми площадками, с которых открывается красивая панорама. Экотропа в центральной части – кольцевая, длиной 2 км, используется для научного туризма, охватывает девственные, кедрово-широколиственные леса. Вблизи ее можно проводить исследования различной специализации. Тропы функционируют в течение всего года.

Туризм не является основной деятельностью заповедника, но играет важную роль в экологическом просвещении и воспитании посетителей экоцентра. Большая часть экскурсий проводится на приграничной с заповедником территории. Посещение заповедника строго ограничено.

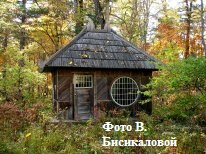

В глубине заповедного леса туристы могут увидеть небольшой домик-павильон в восточном стиле, построенный китайскими столярами по приказу директора заповедника З.В. Ставровского. Домик изнутри отделан досками из многих пород деревьев, растущих на этой территории. В.Л. Комаров, человек очень скромный, осмотрел «хорошенькую игрушку», приготовленную к его приезду и не пошел в нее жить, а остановился в палатке . Все поняли это, как осуждение им действий директора. Невдалеке, на берегу горной речушки Комаровки, в тени раскидистого маньчжурского ореха, находится могила Константина Георгиевича Абрамова, человека, стоявшего у истоков заповедного дела на Дальнем Востоке, первого директора Сихотэ-Алинского заповедника, сделавшего чрезвычайно много для изучения дальневосточной природы и потратившего большую часть своей жизни на борьбу за рациональное использование природы, за сохранение ее богатств от расхищения всякого рода браконьерами. На могиле поставлен небольшой обломок скалы.

В глубине заповедного леса туристы могут увидеть небольшой домик-павильон в восточном стиле, построенный китайскими столярами по приказу директора заповедника З.В. Ставровского. Домик изнутри отделан досками из многих пород деревьев, растущих на этой территории. В.Л. Комаров, человек очень скромный, осмотрел «хорошенькую игрушку», приготовленную к его приезду и не пошел в нее жить, а остановился в палатке . Все поняли это, как осуждение им действий директора. Невдалеке, на берегу горной речушки Комаровки, в тени раскидистого маньчжурского ореха, находится могила Константина Георгиевича Абрамова, человека, стоявшего у истоков заповедного дела на Дальнем Востоке, первого директора Сихотэ-Алинского заповедника, сделавшего чрезвычайно много для изучения дальневосточной природы и потратившего большую часть своей жизни на борьбу за рациональное использование природы, за сохранение ее богатств от расхищения всякого рода браконьерами. На могиле поставлен небольшой обломок скалы.

На приграничной с Уссурийским заповедником территории есть базы отдыха и детский оздоровительный центр.

Использованная литература

Абрамов В.К. Уссурийский государственный заповедник имени В.Л. Комарова / В.К. Абрамов, В.С. Петропавловский, С.С. Харкевич // Вестник ДВО РАН. – 1996. – № 1. - С.70-78. – Библиогр.: с. 78 (20 назв.).

Бисикалова В.Н. Организация экскурсионно-туристической работы Уссурийским заповедником и перспективы ее развития // Состояние особо охраняемых природных территорий: материалы науч.-техн. конф., посвящ. 70-летнему юбилею Лазов. заповедника, Лазо, 19-20 апр. 2005 г. – Владивосток, 2005. – С.34-37.

Бромлей Г.Ф. Супутинский заповедник: науч.-популяр. сб. / Г.Ф. Бромлей, З.И. Гутникова. – Владивосток: Примор. кн. изд-во, 1955. – 72 с.

Емельянова Н. В Уссурийской тайге. – М.: Сов. писатель, 1946. – 239 с.

Куренцов А. Комаровский заповедник // По родному краю: хрестоматия. - Владивосток, 1973. – С. 162-164.

Котляр А. Самый крупный и самый загадочный: [о краснокниж. обитателе Уссур. заповедника – жуке Дровосеке реликтовом] // Зов тайги. – 2008. - № 4-5. – С.26-29: фот.

Растительный и животный мир Уссурийского заповедника / Г.Ф. Бромлей [и др.]. – М.: «Наука», 1977. – 176 с.

Река Супутинка // Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.18. Дальний Восток. Вып.3. Приморье. – Л., 1972. – С.478-490.

Уссурийский государственный природный заповедник // Селедец В.П. Растительность памятников природы в бассейне залива Петра Великого (юго-западная часть Приморского края). – Владивосток, 2008. – С. 30-31.

Уссурийский заповедник им. академика В.Л. Комарова // Заповедники СССР. Заповедники Дальнего Востока. – М., 1985. – С.249-268: фот.

Флора и растительность Уссурийского заповедника. – М.: «Наука», 1978. – 271 с.

Интернет-ресурсы:

http://www.gts-dvo.narod.ru/history/history.htm

http://www.zbio.net/forums/lofiversion/index.php/t94509.html Г.Э

http://oopt.info/index.php?oopt=1326

http://old.wildnet.ru/ostrova/?act=art& id=147

http://nova.rambler.ru/search?query

http://oopt.info/ussur/veget.html